金沙当地时间4月29日,据西班牙国民警卫队消息,28日大停电期间,西班牙奥伦塞省共有3人因使用发电机不当而死亡。

据悉,他们在停电期间使用发电机导致有害气体释放,最终因吸入一氧化碳过多而死亡。

当地时间4月28日,西班牙和葡萄牙发生大范围停电,交通、通信、医疗等关键领域一度瘫痪,给当地民众生活带来了极大不便。(央视新闻)

金沙当地时间4月29日,据西班牙国民警卫队消息,28日大停电期间,西班牙奥伦塞省共有3人因使用发电机不当而死亡。

据悉,他们在停电期间使用发电机导致有害气体释放,最终因吸入一氧化碳过多而死亡。

当地时间4月28日,西班牙和葡萄牙发生大范围停电,交通、通信、医疗等关键领域一度瘫痪,给当地民众生活带来了极大不便。(央视新闻)

金沙国内核电高速审批节奏延续,今年核电项目核准开闸。

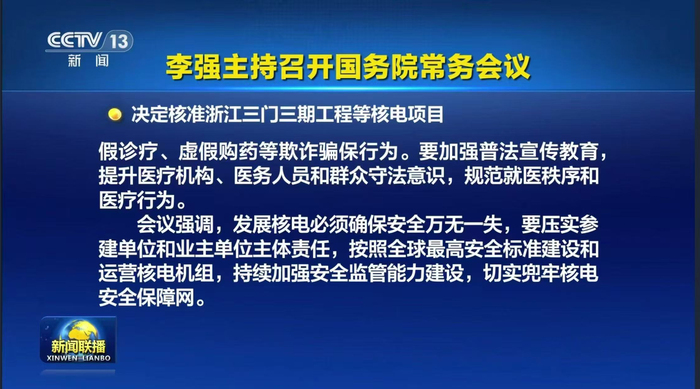

4月27日,据央视新闻报道,国务院总理李强主持召开国务院常务会议,决定核准浙江三门三期工程等核电项目。

会议同时强调,发展核电必须确保安全万无一失,要压实参建单位和业主单位主体责任,按照全球最高安全标准建设和运营核电机组,持续加强安全监管能力建设,切实兜牢核电安全保障网。

界面新闻获悉,本次国常会核准的核电机组共计十台,分别为广西防城港核电三期(5、6号机组)、广东台山核电二期(3、4号机组)、浙江三门核电三期(5、6号机组)、山东海阳核电三期(5、6号机组)、福建霞浦核电一期(1、2号机组)五个工程。

核电机组从核准到建成的周期一般为56-60个月,一台核电机组投资额约200亿元。以此计算,10台机组预计总投资超2000亿元。

这是今年首次有新核电项目通过审批。去年8月,国常会也一次性核准了五个核电项目,共计11台核电机组。

中国四家拥有核电运营资质的发电企业,均有核电项目获得了国常会本次核准。

其中,广西防城港项目、广东台山项目隶属于中广核集团,浙江三门项目、山东海阳项目和福建霞浦项目则分别隶属于中核集团、国家电投集团和华能集团。

本次核准的项目中,华龙一号技术占据主导。除山东海阳项目两台机组采用CAP1000技术以外,其余八台核电机组类型均为华龙一号。

防城港核电站位于广西防城港市,是中国西部地区和少数民族地区的首座核电站,规划建设六台百万千瓦级核电机组。2016年,防城港核电站一期工程1、2号机组投入商业运行,采用了中广核自主设计的改进型压水堆技术CPR1000技术。

防城港核电站二期工程3、4号机组为华龙一号示范工程,两台机组年发电量可达180亿千瓦时,分别于2023年3月和2024年5月投产发电。防城港核电三期工程的5、6号机组继续采用华龙一号技术。

广东台山核电项目位于广东省台山市赤溪镇,1号、2号机组分别于2018年12月和2019年9月投产,采用EDF和法马通共同开发的第三代核电技术EPR,单机容量为175万千瓦。

本次获得核准的台山核电二期,将成为中广核集团继太平岭核电、陆丰核电之后,又一个落地广东的华龙一号批量化工程。

截至目前,中广核集团在运核电机组28台,在建核电机组20台,核电在运在建总装机规模达5601.8万千瓦。

中核集团的三门核电位于浙江省台州市,共规划建设六台百万千瓦级的核电机组,分三期建设。一期工程于2009年4月19日正式开工,1、2号机组分别于2018年9月21日,2018年11月5日商运,均采用了AP1000技术。

三门核电二期工程于2022年4月获得核准,采用国产化CAP1000技术。据中核集团4月27日晚消息,最新获得核准的三门核电5、6号机组将采用华龙一号核电技术。

国家电投山东海阳项目是山东省打造胶东半岛千万千瓦级核电基地的标志性工程之一,二期工程3、4号机组建设采用自主设计的第三代先进核电CAP1000技术,单台额定容量为125.3万千瓦,于2022年7月开工建设。本次获得核准的海阳核电三期5、6号机组将继续建设两台CAP1000机组。

CAP1000是中国三代核电引进、消化吸收和再创新“三步走”国家战略决策第二步的实施成果,是在引进的三代AP1000非能动核电技术基础上,由上海核工院通过自主设计和改进形成标准化设计的国产化先进核电机组型号。

2024年末,国家电投第三代自主产权核电“国和一号”(CAP1400)示范工程首堆已建成投运。

华能集团是最新拥有核电运营牌照的企业,拥有山东石岛湾、海南昌江、福建霞浦三个核电基地。其中,霞浦核电厂址位于福建省宁德市,规划建设4台华龙一号机组和1台60万千瓦高温气冷堆核电机组。

近四年来,国内核电建设进程加快。

2019-2021年,中国分别核准核电机组4台、4台、5台。2022年和2023年,中国均核准了10台核电机组,2024年,中国有史以来第一次核准了11台机组。

2024年8月11日,中共中央、国务院正式对外发布《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,明确加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。

这是国家顶层文件首次明确表示将加快沿海核电清洁能源基地建设。

4月27日,生态环境部副部长、国家核安全局局长董保同在中国核能行业协会2025春季核能可持续发展国际论坛上表示,中国核电已进入大规模建设高峰期,已颁发建造许可证的机组31台,核准待建机组13台,未来还将有新的机组核准,在建规模高于世界其他国家的在建规模总和。

中国核能行业协会当日发布的《中国核能发展报告2025》蓝皮书显示,截至目前,中国在运、在建和核准建设的核电机组共102台、装机容量达到1.13亿千瓦,核电总体规模首次跃居世界第一。

金沙机器人概念股走强,方正电机、天奇股份、银宝山新、奥拓电子、新北洋涨停,中研股份、大叶股份、肇明科技、福莱新材、科达制造、汉宇集团、汉威科技等跟涨。